中心科研团队在Nature子刊《Scientific Data》发表SpaceAnimal Dataset成果——全球首个面向中国空间站的多动物姿态估计与跟踪数据集正式发布

在太空微重力、高辐射和弱磁场等极端环境下,生命体的行为与生理反应存在显著差异。动物行为作为生命状态的外在表现,其在空间环境中的精准识别与量化对于揭示生物适应机制、保障航天健康具有重要意义。近日,中国科学院空间应用工程与技术中心牵头完成的研究成果《Pose estimation and tracking dataset for multi-animal behavior analysis on the China Space Station》正式发表于国际权威数据期刊《Scientific Data》,系统构建了全球首个用于太空环境中多动物非接触行为分析的基准数据集——SpaceAnimal Dataset。

研究背景:破解“无数据可用”困境,推动AI与空间生命科学融合

传统动物行为研究多依赖人工观察或接触式采集,难以满足太空实验中对高通量、无干扰、可量化分析的要求。随着深度学习在图像识别领域的发展,基于姿态估计与多目标追踪的非接触行为识别逐渐成为趋势。然而,太空动物图像稀缺、缺乏高质量公开标注数据集,长期制约了AI模型在空间生命科学领域的应用与发展。

为解决这一“卡脖子”问题,研究团队依托中国空间站“问天实验舱”先进的在轨成像平台,系统采集并处理了多类模式动物实验图像,构建跨物种、多任务、高质量验证的数据集体系,填补了领域空白。

数据集亮点:覆盖三类动物、三大任务,数据精准可复现

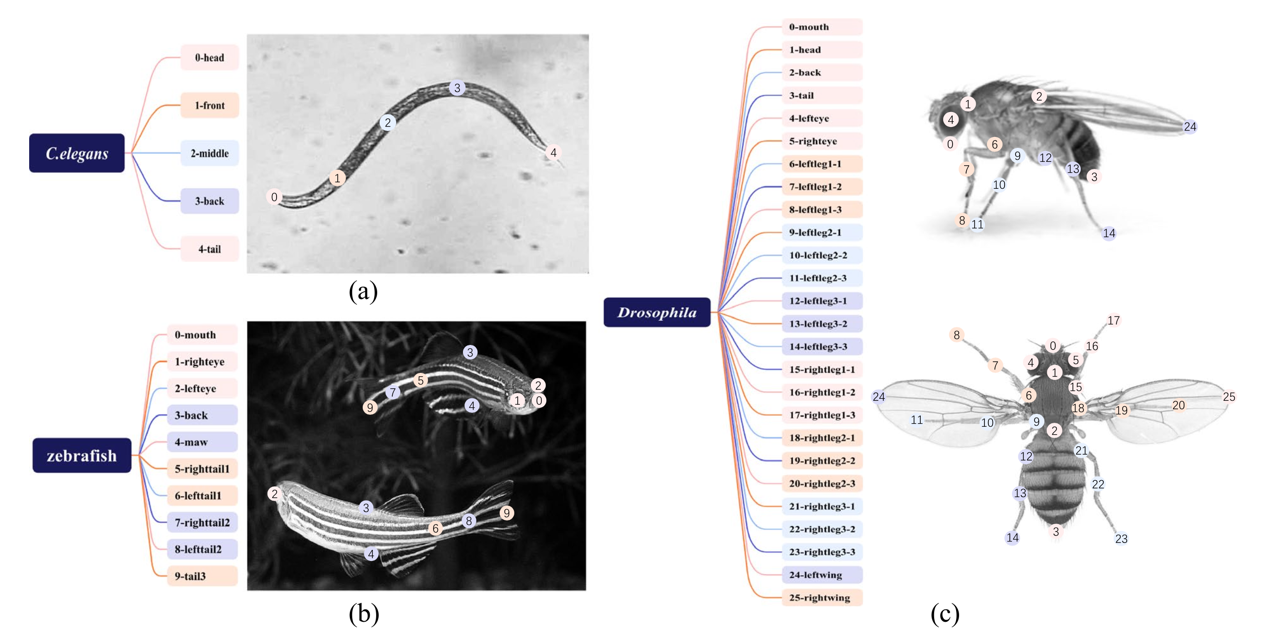

SpaceAnimal Dataset聚焦三种典型空间生物实验模型:秀丽隐杆线虫(C. elegans)、果蝇(Drosophila)与斑马鱼(zebrafish),提供面向复杂空间实验场景的高质量图像数据及专家标注,具备以下突出特点:

• 多任务注释支持:数据集同时提供检测框、关键点位与目标身份(ID)标注,满足检测、姿态估计与跟踪三类任务;

• 跨物种差异建模:分别设计5、10、26个关键点,精细表达不同生物体型与行为特征;

• 高标准标注流程:全流程由专家执行交叉验证,部分样本经多专家标注,计算不确定性标准差(σ)用于算法评估;

• 公开可复现工具链:配套发布评估脚本与模型代码,支持主流深度学习框架(如mmpose)复现与扩展研究。

截至目前,该数据集已通过Zenodo平台向全球公开(DOI: 10.5281/zenodo.12904072),支持科学社区共享使用。

图:SpaceAnimal数据集示意图 (a) 秀丽隐杆线虫;(b) 斑马鱼;(c) 果蝇。

研究成果:系统评估模型性能,明确技术难点与提升方向

研究团队基于SpaceAnimal Dataset,系统测试并比较了多种主流深度学习模型在姿态估计与目标跟踪任务中的表现:

• 在姿态估计任务中,ViTPose模型在线虫、果蝇、斑马鱼数据集上取得整体最佳性能;

• 在跟踪任务中,不同算法在不同动物场景下表现存在差异性,如OC-SORT适合线虫和果蝇数据集,ByteTrack则更适合斑马鱼数据集。

结果揭示了当前模型在单目标分析中的稳定性以及复杂遮挡、重叠、模糊等场景下的性能瓶颈,为下一步开发具备时序建模、跨个体跟踪能力的新一代算法提供了数据支持和评估参考。

应用前景:赋能太空生物学研究与长期载人任务支持

该研究成果在空间生命科学、计算神经科学与人工智能交叉领域具有重要意义。通过构建标准化、可比性的开源数据集,研究者可进一步探索微重力对行为协调、群体互动、运动模式等方面的影响机制,为长期空间任务中的生物监测、航天健康保障、疾病机制识别等应用提供新思路。

未来,SpaceAnimal Dataset有望扩展至更多空间生物实验模型与行为类别,支持多模态感知、多动物协同分析等研究,助力构建面向空间生命研究的AI基础设施。

团队介绍与成果归属

本研究由中国科学院空间应用工程与技术中心牵头,联合中国科学院生物物理研究所、中国科学院水生生物研究所、大连海事大学等单位共同完成。

论文原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41597-025-05111-8

数据集公开地址:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12904072

代码仓库(模型评估工具):

附件下载: